解放共闘連続講座 中央本部より安田聡さんが講演

〜冤罪・狭山事件、第4次再審請求へ続く闘いの決意

3月28日(金)第46回部落解放連続講座の第3回として、「冤罪・狭山事件61年 第3次再審はいま」のタイトルで、部落解放同盟中央本部から安田聡さんが講演をおこないました。

3月28日(金)第46回部落解放連続講座の第3回として、「冤罪・狭山事件61年 第3次再審はいま」のタイトルで、部落解放同盟中央本部から安田聡さんが講演をおこないました。

冒頭、安田さんは、1963年に見込み捜査により逮捕されて以来、無実の罪をきせられ、冤罪をはらすために生涯をかけて闘ってきた石川一雄さんが、3月11日に亡くなられたことを報告し、突然のことに呆然としていると話しました。

石川一雄さんの死亡と同時に第3次再審請求は3月17日付で終了となりました。「2月5日に狭山事件の再審を求める54万人の署名を作家の鎌田さとしさんと共に提出したところであり、今も少しずつ署名は届いているがそれはもう無効になってしまった。現在、妻の石川早智子さんが請求人となって、第4次再審請求をできるだけ早く請求しようとしているところだ」と報告。

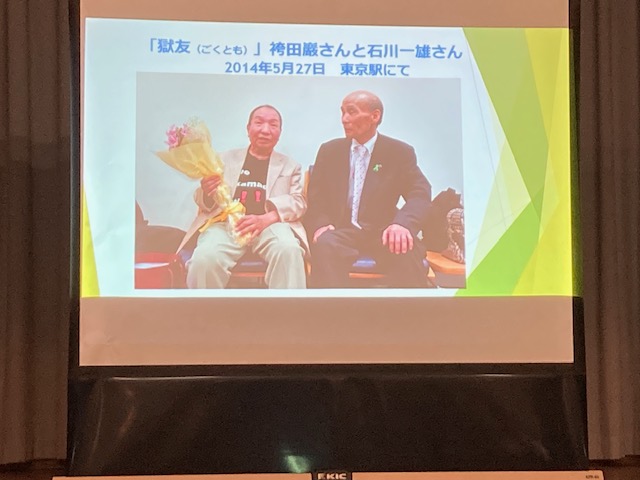

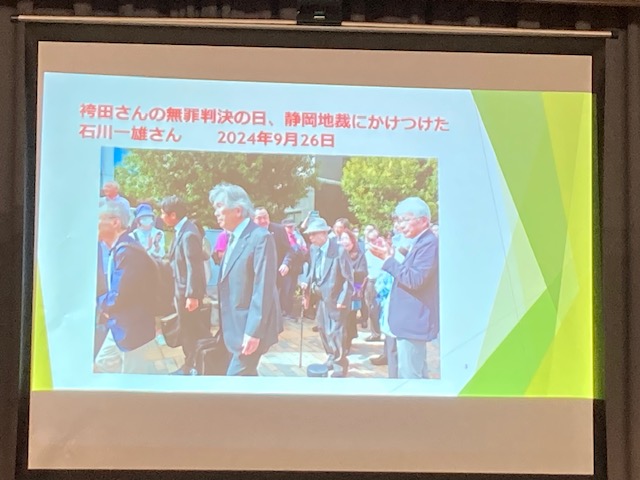

石川さんは袴田事件で巌さんの再審が実現し、無実を勝ち取ったことを誰よりも喜んでいたとして、2014年の再審決定後に一緒に撮った写真と、昨年9月26日無罪判決が確定したときの写真を紹介してくれました。巌さんは日常的に夢と現実を行き来している状態だが、一雄さんと話しているときは「獄友」としてはっきりとした記憶で語りあっていたそうです。袴田事件の判決では、裁判所が検察の証拠を「捏造」と断じたことは、冤罪の作られ方(自白の捏造のされ方)が狭山事件と同じであるとして、「本当に自分もこれでいける」と言っていたそうです。

そうしたことを踏まえ、再審請求で最も大切なのは、証拠開示の必要性と、証拠に対する科学鑑定の重要性であると強調しました。しかし、狭山事件は袴田事件とくらべ証拠の数が非常に多いということで、その全部がまちがいであると証明し、さらに新証拠を提出さなければならないという困難があります。

明らかな冤罪をはらそうとしたとき、このように長い年月が費やされる原因は検察にあります。「再審開始が決定されたあとにも検察官が抗告(不服申立)すれば、さらに審理が続き再審開始が取り消されるケースもある。袴田さんの場合、最初の再審開始決定から確定するまで9年、判決まで10年半もかかった。検察の抗告を禁止することと、証拠を必ず出させるという2点について、法律を改正するべく、議連(えん罪被害者のための再審法改正を早期に実現する議員連盟)が今国会での成立を目指している。今回第4次再審請求を開始するにあたっても、この法律が早期に改正されることが必要だ」と述べました。

安田さんはさらに、石川さんが無実であることの証拠として、脅迫状の文字を当時の石川さんは書くことができなかったことを改めて詳しく説明し、鴨居で見つかったとされる万年筆と同時に、当時の警察官がすでに石川さんが犯人でないことの確証を得ていたはずであったと話しました。

安田さんはさらに、石川さんが無実であることの証拠として、脅迫状の文字を当時の石川さんは書くことができなかったことを改めて詳しく説明し、鴨居で見つかったとされる万年筆と同時に、当時の警察官がすでに石川さんが犯人でないことの確証を得ていたはずであったと話しました。

今後の取り組みとしては、4月16日に追悼集会を行うことで、次の闘いへの決意を共有すること。また、5月23日の中央集会は予定通りおこない、早智子さんと共に出発すると述べました。逮捕から62年、新しい署名活動も展開していくので、今後も皆さんと共に闘っていきたいと呼びかけました。

私たち部落解放同盟京都市協議会としても、広く市民に呼びかけつつ、狭山差別裁判第4次再審闘争を闘っていく決意を固めました。